Abbiamo aggiunto a questo indirizzo una bozza del resoconto completo in ordine cronologico così che non dovrete più passare da un articolo all’altro per leggere la nostra avventura.

Lunedì 1 settembre ’14, Ulaan Baatar – Mongol Rally 2014

Mi sveglio appena in tempo per fare colazione in quanto c’è qualsiasi cosa (sushi, carne, marshmallow con il fornelletto per abbrustolirli) poi mi metto nella hall a leggere il libro mentre aspetto Alberto per andare a pranzo. Mangiamo al ristorante europeo dell’albergo con fish and chisp e carbonara quindi svuotiamo la macchina e cerchiamo l’associazione di beneficienza che ci ha consigliato la receptionist dell’hotel e a cui vogliamo lasciare il cibo e i materiali che non ci servono più. Andiamo quindi in centro al supermercato a comprare regali, valigie per il ritorno e souvenir mongoli (tra cui la maglietta e il cappello delle foto del traguardo).

Alberto che pubblicizza uno dei nostri sponsor.

Ci dirigiamo poi al traguardo dove facciamo le foto di rito e lasciamo la macchina per il trasporto in treno verso l’Europa.

Alberto che scrive dediche sullo sporco del pandino.

Noi sul traguardo di Ulan Bator.

Ci facciamo quindi riportare in albergo da un taxi e poi andiamo a festeggiare al ristorante indiano concludendo degnamente la nostra avventura.

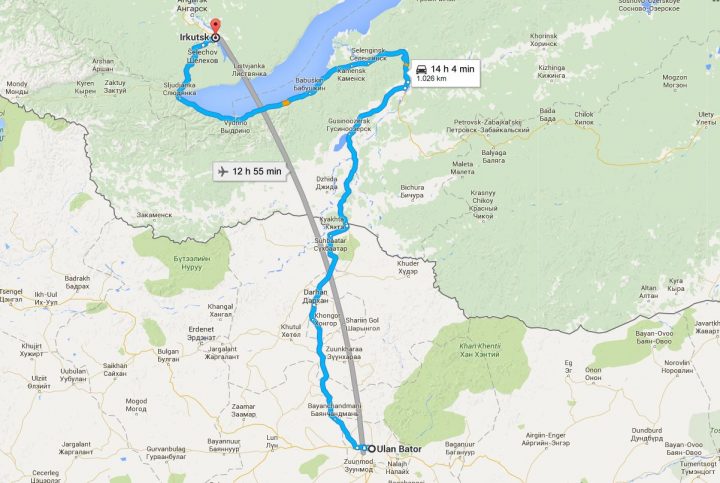

Domenica 31 agosto ’14, da Irkutsk a Ulaan Baatar – Mongol Rally 2014

La sveglia suona puntualissima alle quattro e mezza di mattina, concedendomi meno di mezz’ora di sonno. Ripetendomi mentalmente, per darmi il coraggio per scendere dal letto, che oggi sarà l’ultima tappa del viaggio, mi alzo, mi tolgo i vestiti che indosso continuativamente da troppi giorni, mi infilo nella doccia e poi torno a dormire per un’altra mezz’ora. Alle cinque penso di essere quasi del tutto riposato e, dopo aver radunato e raccolto le mie cose, lascio la stanza. Alla reception ritiro la colazione e il pranzo al sacco che avevo chiesto di prepararmi. Nella sala ristorante (e tutto intorno all’albergo) trovo ancora gli invitati al matrimonio che mi danno una fettona di torta al cioccolato e del caffè per il viaggio. Ringrazio, rinnovo i miei auguri agli sposi e, caricata la macchina, mi dirigo verso il confine tra la Russia e la Mongolia. Esco dal parcheggio, imbocco la strada verso il centro storico dove mi immetto in uno stradone che superato il ponte sul fiume Angara si inoltra nella zona periferica e industriale della città. Faccio tappa alla prima stazione di servizio aperta dove, mentre il pandino fa il pieno, mi bevo una zuppa calda e un mezzo litro di caffè. Ora che sono leggermente più pronto a mettermi in viaggio, sebbene non sia ancora completamente sveglio, prendo la P-258 che dovrebbe portarmi sulle rive del lago Bajkal. La strada, inizialmente piana, dopo un paio di chilometri inizia ad arrampicarsi sulle colline alberate inoltrandosi in un folto bosco. I curvoni si susseguono gentilmente fino a farmi scollinare a ridosso delle cittadine di Kultuk e di Sljudjanka, a un centinaio di chilometri di distanza dalla mia partenza. La vista (di cui però non ho foto) dall’altura che domina il paesaggio dinanzi a me è da togliere il fiato. Dalla nebbia alzatasi nelle ore che precedono l’alba, si riescono a scorgere le rive occidentali del lago Bajkal su cui si affacciano delle abitazioni in legno tradizionali e subito dietro la ferrovia e poi delle dolci colline su cui vi sono pascoli intermezzati da boschi e gruppi di abitazioni ancora addormentate. Alla mia sinistra, sul versante orientale del lago, di cui non si riesce a scorgere il termine, il calore arancione dell’alba inizia a farsi notare rimbalzando sulle nuvole superiori per riflettersi nell’enorme distesa d’acqua ai miei piedi.

Rallento per godermi il panorama e mi si avvicinano dei cani randagi. Rovisto tra i sedili alla ricerca degli avanzi degli hamburger dai giorni prima e poi li getto al branco. Riprendo la mia discesa verso la leggera nebbia mattutina che avvolge il villaggio ai miei piedi. Qui costeggio la ferrovia che si dirige verso il limite meridionale del lago, poi proseguo sulle sue rive mangiando la torta nuziale che mi è stata regalata.

Rallento per godermi il panorama e mi si avvicinano dei cani randagi. Rovisto tra i sedili alla ricerca degli avanzi degli hamburger dai giorni prima e poi li getto al branco. Riprendo la mia discesa verso la leggera nebbia mattutina che avvolge il villaggio ai miei piedi. Qui costeggio la ferrovia che si dirige verso il limite meridionale del lago, poi proseguo sulle sue rive mangiando la torta nuziale che mi è stata regalata. Guido vicino al lago per circa tre ore quindi la strada si inoltra nel bosco e poi in una piana che mi porta, dopo altre due ore, a superare Ulan Ude.

Guido vicino al lago per circa tre ore quindi la strada si inoltra nel bosco e poi in una piana che mi porta, dopo altre due ore, a superare Ulan Ude. Da qui prendo una stradina verso il confine con la Mongolia che si dipana in un continuo saliscendi di colline.

Da qui prendo una stradina verso il confine con la Mongolia che si dipana in un continuo saliscendi di colline.

Poco prima dell’ora di pranzo arrivo alla frontiera e mi metto in coda. Le guardie sono in pausa pranzo così mi siedo su una barriera jersey a leggere il libro di Sacks sotto un sole battente ma ancora abbastanza freddo, sebbene mi stia dirigendo sensibilmente verso sud e verso il deserto mongolo. Chiacchiero cordialmente con la gente che come me sta aspettando per varcare il confine e sgranocchio qualche seme di girasole offertomi. Quando viene aperto il cancello per la sezione russa della frontiera avanzo e mi fermo alla stazione del controllo dell’auto e dei documenti. Avendo sbrigato le pratiche di rito esco della zona russa guadando una profonda pozza artificiale riempita d’acqua e per poco la panda non annega.

Poco prima dell’ora di pranzo arrivo alla frontiera e mi metto in coda. Le guardie sono in pausa pranzo così mi siedo su una barriera jersey a leggere il libro di Sacks sotto un sole battente ma ancora abbastanza freddo, sebbene mi stia dirigendo sensibilmente verso sud e verso il deserto mongolo. Chiacchiero cordialmente con la gente che come me sta aspettando per varcare il confine e sgranocchio qualche seme di girasole offertomi. Quando viene aperto il cancello per la sezione russa della frontiera avanzo e mi fermo alla stazione del controllo dell’auto e dei documenti. Avendo sbrigato le pratiche di rito esco della zona russa guadando una profonda pozza artificiale riempita d’acqua e per poco la panda non annega. Mi dirigo verso quello la postazione frontaliera mongola che sembra un aeroporto: una sezione rotonda a due piani centrale ricoperta da una cupola è affiancata ai due lati da tettoie in cui sono controllate le auto. Parcheggio innanzi all’ingresso e mi viene detto di tornare al cancello di ingresso per pagare cinque dollari per iniziare la procedura di passaggio della frontiera. Dopo aver adempiuto entro nella sezione centrale della dogana. Per prima cosa devo compilare i miei documenti e quelli della macchina secondo le linee guida lasciate lì dagli Adventurists, poi vengo perquisito io e viene perquisita la macchina, poi il supervisore ricontrolla la macchina facendomi scaricare e aprire tutto il bagaglio, poi mi fanno compilare un altro documento in si attesta che il pandino entra in Mongolia a carico degli organizzatori del rally e loro si fanno carico della sua uscita dal paese entro un determinato periodo, poi decidono di ricontrollare il numero di telaio e la targa per verificare che combacino con quanto indicato sul libretto e sul documento, poi mi fanno riaprire la macchina e ricontrollano tutto. Nel frattempo mi chiama mia madre per chiedere come va e per chiacchierare un po’, poi mi chiama Alberto per avere notizie e quindi mi chiamano alcuni sostenitori del viaggio per avere aggiornamenti in quanto dalla partenza in Kazakistan i social network erano stati un po’ trascurati. Una volta che tutti i documenti sono stati debitamente validati e timbrati dalle autorità competenti posso lasciare la postazione dei controlli doganali mongoli. Mi dirigo quindi verso l’uscita ma scopro che per entrare in Mongolia bisogna obbligatoriamente avere un’assicurazione valida e riconosciuta. Fortunatamente c’è un baracchino che la vende proprio lì. Entro nella casupola e aspetto il mio turno. Prima di me c’è un camionista che non vuole pagare l’obolo in quanto sostiene che la sua assicurazione sia valida. Viene portato fuori di peso e barbaramente picchiato a sangue. Io allora pago subito in contanti, lascio anche una mancia e già che ci sono mi faccio cambiare i soldi russi e anche qualche dollaro nella valuta locale. Sono finalmente ammesso alla guida in Mongolia.

Mi dirigo verso quello la postazione frontaliera mongola che sembra un aeroporto: una sezione rotonda a due piani centrale ricoperta da una cupola è affiancata ai due lati da tettoie in cui sono controllate le auto. Parcheggio innanzi all’ingresso e mi viene detto di tornare al cancello di ingresso per pagare cinque dollari per iniziare la procedura di passaggio della frontiera. Dopo aver adempiuto entro nella sezione centrale della dogana. Per prima cosa devo compilare i miei documenti e quelli della macchina secondo le linee guida lasciate lì dagli Adventurists, poi vengo perquisito io e viene perquisita la macchina, poi il supervisore ricontrolla la macchina facendomi scaricare e aprire tutto il bagaglio, poi mi fanno compilare un altro documento in si attesta che il pandino entra in Mongolia a carico degli organizzatori del rally e loro si fanno carico della sua uscita dal paese entro un determinato periodo, poi decidono di ricontrollare il numero di telaio e la targa per verificare che combacino con quanto indicato sul libretto e sul documento, poi mi fanno riaprire la macchina e ricontrollano tutto. Nel frattempo mi chiama mia madre per chiedere come va e per chiacchierare un po’, poi mi chiama Alberto per avere notizie e quindi mi chiamano alcuni sostenitori del viaggio per avere aggiornamenti in quanto dalla partenza in Kazakistan i social network erano stati un po’ trascurati. Una volta che tutti i documenti sono stati debitamente validati e timbrati dalle autorità competenti posso lasciare la postazione dei controlli doganali mongoli. Mi dirigo quindi verso l’uscita ma scopro che per entrare in Mongolia bisogna obbligatoriamente avere un’assicurazione valida e riconosciuta. Fortunatamente c’è un baracchino che la vende proprio lì. Entro nella casupola e aspetto il mio turno. Prima di me c’è un camionista che non vuole pagare l’obolo in quanto sostiene che la sua assicurazione sia valida. Viene portato fuori di peso e barbaramente picchiato a sangue. Io allora pago subito in contanti, lascio anche una mancia e già che ci sono mi faccio cambiare i soldi russi e anche qualche dollaro nella valuta locale. Sono finalmente ammesso alla guida in Mongolia.

Riprendo la mia marcia trionfale in direzione Ulan Bator. La strada asfaltata si dipana nel nulla ma ogni tanto c’è un casello e dopo il casello l’immancabile pattuglia di polizia da corrompere a cui lascio un paio di sigarette (via via che mi addentro nel cuore del paese diventano sempre più economici da corrompere).

Dopo un paio di ore di guida, di colpo la strada asfaltata scompare per lasciare posto a una pista di finissima sabbia rossa. Poi iniziano delle dune enormi che io prendo alla massima velocità possibile per non rimanere impantanata. A ogni scollinamento sbatto la testa sul soffitto della macchina, tutto va in disordine e entra una nuvola di polvere che non mi permette di vedere né di respirare. Gli unici accorgimenti che prendo sono chiudere i bocchettoni dell’aria e mettermi il buff a copertura del naso e della bocca. Copro anche i biscotti. Continuo sulle piste per tutto il pomeriggio e verso le sette di sera sono a cento chilometri dal traguardo (che chiude alle venti). Per entrare a Ulan Bator c’è un traffico terribile in quanto l’arteria principale è a due corsie per senso di marcia ed è completamente bloccata. Siccome il traguardo è chiuso quando ormai ci arrivo, mi dirigo verso l’albergo mettendoci davvero tantissimo tempo.

L’albergo è di una categoria oltre le cinque stelle e lo noto dal fatto che il facchino, quando mi vede arrivare, è professionalissimo nel non ridere vedendo la mia condizione e lo stato della macchina. Mi aiuta a scaricare mentre Alberto arriva ad accogliermi. Scattiamo qualche foto di rito davanti all’albergo e poi finalmente vado in camera dove faccio un bagno idromassaggio e mi preparo per la cena.

Alberto ha prenotato praticamente tutto il ristorante giapponese dell’hotel con un cuoco che arriva veramente dal Giappone tutto per noi. Iniziamo cena con della zuppa di miso e poi dell’ottimo sushi innaffiato con whisky giapponese. Quindi proseguiamo con due bistecche di manzo wagyu di Kobe e poi mangiamo dell’altro sushi come dessert. Proseguiamo la serata nel pub irlandese dietro all’albergo. Vado quindi a dormire a Ulan Bator, dopo oltre un mese dalla nostra partenza da Aosta.

Sabato 30 agosto ’14, da Barnaul a Irkutsk, giorno 2 – Mongol Rally 2014

Non sono trascorsi nemmeno quaranta minuti da quanto ho preso sonno che la coda di macchine inizia a muoversi. Mi sveglio di soprassalto, controllo l’ora (manca qualche minuto alle cinque di mattina), butto il cuscino nel bagagliaio, mi rimetto al posto di guida e, molto lentamente, mi dirigo verso il passaggio a livello. La macchina degli americani è appena davanti a me e io faccio loro segno che li seguo e che va tutto bene. Appena prima di girare a sinistra, verso nord, per attraversare i binari che corrono da est a ovest, scorgo le prime luci dell’alba sopra agli alberi di fronte a me. Non sembra che manchi ancora molto all’alba ma la strada è ancora buia e si fa fatica a riconoscere dove finisce la strada e dove iniziano i campi.

Dopo un paio di ore di guida ci fermiamo a fare benzina in un vecchio distributore con delle pompe analogiche che hanno ancora, al posto degli schermi digitali, i numeri che girano tipo alla Stazione Centrale. Io faccio il pieno e poi mangio qualche biscotto seduto sul cofano della macchina mentre guardo i due americani che cercano di fare rifornimento. Continuano ad andare dallo sportello dietro cui si protegge dal freddo l’anziana signora che gestisce la stazione di servizio alle pompe di benzina. Provo a capire rimanendo a distanza quale sia il problema quando mi viene fatto segno di avvicinarmi. I miei compagni di carovana mi spiegano che la signora continua a ripetere loro che la carta di pagamento non funziona perché hanno finito i soldi e che sono tuttavia sicuri di avere ancora credito e che quindi credono che sia una specie di truffa. A dimostrazione di questo, porgono per l’ennesima volta la carta alla signora, che digitato il prezzo per il carburante, offre loro il pos per digitare il pin. La transazione viene rifiutata, la benzinaia mi guarda sconsolata e mi chiede se gentilmente posso chiedere agli americani se sono sicuri che il pin inserito sia quello giusto perché è da un quarto d’ora che ripete loro che la transazione viene rifiutata in quanto il codice inserito risulta sbagliato. Io glielo traduco e loro scoppiano a ridere accorgendosi che hanno interpretato erroneamente le urla e i gesti della signora (bisogna ricordare che i russi quando incontrano qualcuno che non parla la loro lingua e che pertanto non capisce quello che gli viene detto non hanno problemi a ripetere la frase di cui non si è colto il significato; solamente che ripetono in russo e ogni volta ad un livello di voce sempre più alto. Così che, come in questo caso, dalla quinta ripetizione in poi uno si ritrova a subire passivamente una conversazione con un russo esasperato che ti urla contro sempre la stessa frase). Digitano quindi il codice giusto, la benzinaia dice loro qualcosa che io non traduco, fanno il pieno e ci rimettiamo in marcia.

Guidiamo verso est sulla P-255 per un paio di ore dopo il sorgere del sole e il pandino continua a sbandare da una parte e devo compensare sforzando lo sterzo dall’altra parte. Verso le nove di mattina ci fermiamo in un bar per camionisti lungo la strada. È un edificio a un piano di mattoni a vista, ha delle pareti spesse parecchie decine di centimetri con doppie porte e doppie finestre per proteggersi dal freddo, il bagno è esterno e appena entriamo veniamo accolti da un umido odore di stufato e da un paio di carine cameriere intente a svegliare un camionista che ha fatto colazione a base di vodka e ravioli (credo fossero Pelmeni – Пельмени) per cercare di rimetterlo sulla strada. Ci accomodiamo a un tavolo ricoperto da una tovaglia cerata con una fantasia floreale e ordiniamo immediatamente tre caffè neri. Sorseggiano il caldo nettare guardiamo la cartina per vedere cosa ci riserva la giornata di guida. Fermiamo una cameriera per chiederle dove ci troviamo esattamente (non abbiamo idea di quanto strada abbiamo fatto dalla sera prima) e ordiniamo dei bliny con panna acida e marmellata (credo di mirtilli). Dalle informazioni che riceviamo vediamo che Irkutsk è raggiungibile prima del calare del sole, non distando più di un 500 chilometri, e decidiamo di provare ad arrivarci senza fare tappe intermedie, quindi, avendo programmato la giornata, ci gustiamo la colazione chiacchierando del più e del meno.

Per evitare di addormentarci nell’accogliente caldo del bar usciamo per rimetterci in marcia. Facendo il solito controllo di routine al mezzo mi accorgo che la ruota anteriore sinistra non era stata montata correttamente compromettendone il corretto rotolamento e pertanto il battistrada, dal centro fino alla spalla, ha subito un’usura anormale consumando quasi completamente il rivestimento e lasciando scoperta la tela della carcassa. Sono obbligato a cambiare la gomma e il, seppur minimo, sforzo fisico unito al freddo pungente della mattina siberiana mi danno la sveglia per rimettermi dietro al volante. La macchina funziona di nuovo egregiamente e il problema allo sterzo è scomparso. Le distese infinite della Russia centrale scorrono pigramente intorno a noi mentre superiamo pochi paesini costituiti perlopiù da isbe, le caratteristiche casette rurali russe in legno, e gli inevitabili incidenti stradali delle statali russe.

Fonte della foto: google Luogo: Telma, Siberia

Telefono ad Alberto e gli domando come va lì ad Ulan Baatar; “bene”, mi risponde e mi manda anche una foto del servizio in camera. Gli chiedo poi se può prenotare una stanza a nome mio in un albergo ad Irkutsk in quanto inizio a sentire il bisogno di dormire. Poco dopo aver riagganciato mi arriva un messaggio con le indicazioni per arrivare in albergo. Continuo a guidare per buona parte del pomeriggio e vicino alla città di Telma (di cui ho fotografato la chiesa che qui allego) scorgo per la prima volta il fiume Angara, l’emissario del Lago Bajkal su cui si affaccia Irkutsk, la mia destinazione della giornata. Questo significa che sono quasi arrivato. Guido ancora per un’oretta e, poco prima di entrare in città, attraverso un ponte e quindi costeggio il fiume fino al centro storico di Irkutsk. Parcheggio insieme agli americani con cui ho viaggiato nella piazza del palazzo dell’amministrazione del distretto di Irkutsk e saluto per l’ultima volta i miei compagni di carovana; hanno prenotato un albergo appena fuori città quindi ci dividiamo dopo quasi 24 ore di guida ininterrotta insieme.

Il servizio in camera di Alberto a Ulan Baatar: pizza, gelato, birra e altre cose che non so.

La chiesa di Telma.

Con solo l’indirizzo tradotto foneticamente dal cirillico all’alfabeto latino mi metto alla ricerca del Delta Business Hotel. Mi inoltro nelle intricatissime strade a senso unico del quartiere antico della città armato solo della cartina della guida del Routard e della mia mezz’ora di sonno. Continuo a fare avanti e indietro per quasi un’ora quando, finalmente, trovo l’albergo e ci parcheggio davanti. Faccio appena in tempo a scendere dalla macchina che mi accorgo che è un edificio che cade letteralmente a pezzi e, per di più, è chiuso. Inizio a maledire Alberto che, sono sicuro, mi ha giocato uno scherzo, mandandomi in un albergo chiuso o, alla meglio, nel peggiore dell’oblast’. Vado alla porta e provo ad aprila ma è chiusa a chiave. Provo a bussare e dall’interno arriva una voce che mi dice di fare il giro dell’edificio poiché l’ingresso per i clienti è dall’altra parte.

Il retro dell'albergo. Fonte: google

Il davanti dell'albergo. Fonte: google

Riprendo la macchina e, fatto il giro dell’isolato, arrivo all’ingresso principale dove si è radunata una discreta folla. Parcheggio, scarico i bagagli, mi avvicino e mi rendo conto di essere nel bel mezzo di un matrimonio russo. Sono appena arrivati gli sposi per il ricevimento e sono stati accolti col tradizionale lancio di monetine. Mi metto da parte perché è impossibile entrare e mi faccio travolgere dall’atmosfera di allegrezza e spensieratezza. Quando tutto il corteo nuziale si è accomodato nella sala da pranzo entro nella hall per fare il check-in. Non appena ho preso la chiave della stanza vengo intercettato da alcuni invitati che mi chiedono se sono un parente o un amico, in quanto presumono che sia anch’io un invitato al matrimonio dacché è stato prenotato tutto l’albergo per la celebrazione. Io spiego che sto partecipando al Mongol Rally, che sono quasi tre giorni che guido ininterrottamente senza dormire e che quindi non conosco nessuno. Loro molto dispiaciuti mi spiegano che non possono invitarmi a cenare con loro in quanto non sono stato invitato ma che parleranno con gli sposi per farmi partecipare alla festa successiva al banchetto. Io ringrazio sapendo che sono ubriachi e che quindi, grazie a dio, non faranno nulla di quanto hanno detto e mi ritiro nella mia stanza. Faccio una doccia e poi ordino la cena: borsch e poi pesce del lago con patate.

Borsch: la pietanza nazionale russa.

Sto guardando un notiziario inglese quando sento bussare alla porta: sono i parenti della sposa che mi invitano a brindare alla salute e alla prosperità della coppia e mi trascinano sulla pista da ballo. Ritorno in camera alle quattro di mattina e punto la sveglia alle quattro e trenta. Crollo immediatamente nel sonno.

Venerdì 29 agosto ’14, da Barnaul a Irkutsk, giorno 1 – Mongol Rally 2014

La sveglia suona alle sei e mezza, faccio colazione nella stanza della vecchina che gestisce l’affittacamere (in sua compagnia) con caffè e fette biscottate e, dopo aver caricato la macchina, alle sette sono di nuovo in marcia. Mi dirigo verso nord per riprendere la statale che attraversa tutta la Russia, da Mosca a Vladivostok. Faccio il pieno, supero un passaggio a livello abbandonato e, prendendo una strada sulla destra che mi fa risparmiare parecchi chilometri, mi addentro in un bosco sulla classica strada russa a due corsie. Viaggio tutto il mattino senza nessun evento particolare e verso mezzogiorno decido di fermarmi a pranzare in quello che sembra un fast food sul ciglio della strada. Parcheggio nello spiazzo attiguo al ristorante (mi accorgo poi che è una vecchia pesa per i camion ormai in disuso), faccio un rapido controllo alla macchina e, dopo aver attraversato le doppie porte d’obbligo in Siberia, entro nel localee e all’interno sembra di essere in una replica Arnold’s. Dietro al bancone ci sono affissi i menù tra cui scegliere. Si compongono tutti grossomodo di un panino e di una bibita; le maggiori differenze stanno nei panini ma a me, basandomi sulle foto e non essendo troppo pratico di ingredienti russi, sembrano tutti uguali. Decido di andare sul sicuro e prendo quello che viene definito il “classico” e aggiungo anche un caffè al menù. Ora la preparazione è un po’ particolare. Iniziano con il caffè, fatto ovviamente con acqua calda di un bollitore e la polvere solubile. La bibita invece viene versata nel bicchiere di plastica da una lattina che era già aperta. Infine il panino viene tirato fuori da un freezer e, ancora nella sua confezione, messo a scongelare in un forno a microonde. Tutto questo avviene in bella vista del cliente e addirittura il forno è brandizzato con il logo e il nome del locale, come se fosse l’ultimo ritrovato tecnologico. Quando finisce il conto alla rovescia, la gentile cameriera estrae il panino dal forno e me lo consegna ancora incartato. Io ringrazio, saluto ed esco a mangiare appoggiandomi sul cofano della macchina. Per mio grande giubilo (ma non sorpresa) il panino è davvero buono; il formaggio abbraccia morbidamente la carne tritata spessa mentre le cipolle danno un tocco di gusto e croccantezza al tutto. L’unico neo potrebbe essere il cetriolo sottaceto che, a causa del suo altissimo contenuto di liquidi, nel formo a microonde ha assunto la temperatura della lava. Mi accorgo solo al momento di bere il caffè che, sebbene sia quasi l’una di pomeriggio di un giorno di fine agosto, io sto indossando una giacca da sci e si vede chiaramente sia il vapore del caffè che il mio soffio che cerca di raffreddarlo. Quando salgo in macchina, controllo il termometro e segna due gradi sopra lo zero.

Mi rimetto in cammino e viaggio tutto il pomeriggio. Poco prima delle 19 mi perdo nella periferia di un paesino e ne approfitto per fermarmi a fare la spesa per la cena e a chiedere informazioni. Vedo un market e vi entro. È uno stanzone con qualsiasi mercanzia immaginabile accatastata su delle scaffalature e in mezzo ci sono anche dei freezer. Prendo del cioccolato, delle bevande energetiche e tre panini scelti a caso tra quelli congelati. Due sono alla carne e uno è al pesce. Mentre la commessa me li fa scongelare (e riscaldare) nel forno a microonde – sembra sia il metodo di cucinare i panini più diffuso in Siberia – chiacchieriamo e mi racconta come sia vivere in quelle zone. Quando tutto è pronto, pago, saluto, esco e risalgo in macchina. Sono ancora decisamente perso (e mi sono dimenticato di chiedere indicazioni) e girovago con la macchina nella speranza di trovare un cartello indicante la statale. Quando vedo un enorme tir, decido di seguirlo e, in neanche dieci minuti, sono sulla strada per Irkutsk, la mia destinazione. Divoro un panino alla carne e poi provo a mangiare quello al pesce ma è troppo cattivo e, dopo averlo riavvolto nella carta, lo poso sul posto del navigatore. Non è ancora sceso il buio quindi procedo spedito. Incontro, sul ciglio della strada e nella direzione opposta, due inglesi (forse scozzesi), partecipanti anche loro al Mongol Rally, mentre sono intenti a esaminare la loro macchina. Mi fermo per chiedere se necessitino di assistenza e mi spiegano che hanno rotto la molla dell’ammortizzatore anteriore destro e che le stanno riparando con del legno sperando di arrivare alla città successiva per poterla sostituire. Sono partiti da Ulan Bator circa una settimana prima e si aspettano ancora venti giorni di viaggio prima di essere di nuovo nel Regno Unito. Faccio qualche foto, prendo i loro contatti e lascio i miei nel caso avessero bisogno e mi rimetto alla guida.

Poco dopo il tramonto mi avvicino alla periferia di Krasnojarsk, una grande città siberiana che conta un milioncino di abitanti. La statale si divide: a sinistra la circumnaviga mentre a destra la attraversa. Non avendo una preferenza definita sul tragitto, rimango sulla destra e mi immetto nell’arteria principale della città. Penso che così facendo taglierò forse un po’ di strada e, se trovo un albergo invitante, potrei anche fermarmi a dormire. La strada scende verso il fiume e si immette sempre più nella periferia della città. Mi accorgo che sto andando nella direzione sbagliata quindi mi fermo in una stazione di servizio e chiedo indicazioni a un poliziotto. Lui, stupito di vedere uno straniero in quella zona della città, mi scorta fino all’imbocco con la strada principale che dovrebbe riportarmi sulla statale. Sono di nuovo da solo da qualche minuto quando, al lato di un incrocio, scorgo quello che sembra un missile. Non credo a quello che potrei aver appena visto quindi mi fermo, faccio retromarcia e torno sullo spiazzo. È proprio un missile. Faccio qualche foto, bevo una bevanda energetica, mangio una paio di biscotti e poi riparto. La strada si inoltra nella zona industriale della città e, quando ormai sono convinto di essermi perso nuovamente, sbuca sulla statale. Dopo un paio di ore di disperato girovagare ho ripreso finalmente la strada giusta. Alla prima stazione di servizio appena fuori Krasnojarsk incontro un team di due americani che vorrebbero dormire lì ma che non riescono a farlo perché un ubriaco li sta importunando. Decidiamo di fare convoglio fino a che non troviamo un posto per piantare le tende. Verso le quattro del mattino arriviamo a una coda di autoveicoli immobili. Scendiamo a vedere cosa sia successo e ci dicono che siamo a un passaggio a livello, che sta passando un treno e che ci vorrà almeno un’ora. Io prendo il cuscino e mi stendo tra i sedili per dormire un po’. Lascio la macchina al minimo, controllo che tutte le portiere siano bloccate, apro i bocchettoni del riscaldamento (fuori la temperatura è sotto lo zero) e, dopo una lunga giornata di guida solitaria nel cuore della Russia, chiudo finalmente gli occhi, con la leva del cambio saldamente conficcata in un fianco.

Giovedì 28 agosto ’14, da Semey a Barnaul – Mongol Rally 2014

Mi sveglio prima ancora del suono della sveglia e, con la luce dell’alba che filtra dalle tende chiuse male, scorrendo con lo sguardo la stanza d’albergo mi rendo conto dello sporco che ho lasciato al mio passaggio.

La valigia e lo zaino con l’attrezzatura fotografica sono coperti da due dita di polvere rossa della steppa kazaka, i miei vestiti sono ormai di un colore unico e nel letto e sul cuscino, nonostante il bagno della sera precedente, c’è una sindone polverulenta a mia immagine e somiglianza. Mi alzo, cerco di pulire alla meglio le mie cose, faccio un bagno al gusto ruggine, mi vesto e poi vado a fare colazione al ristorante dell’albergo.

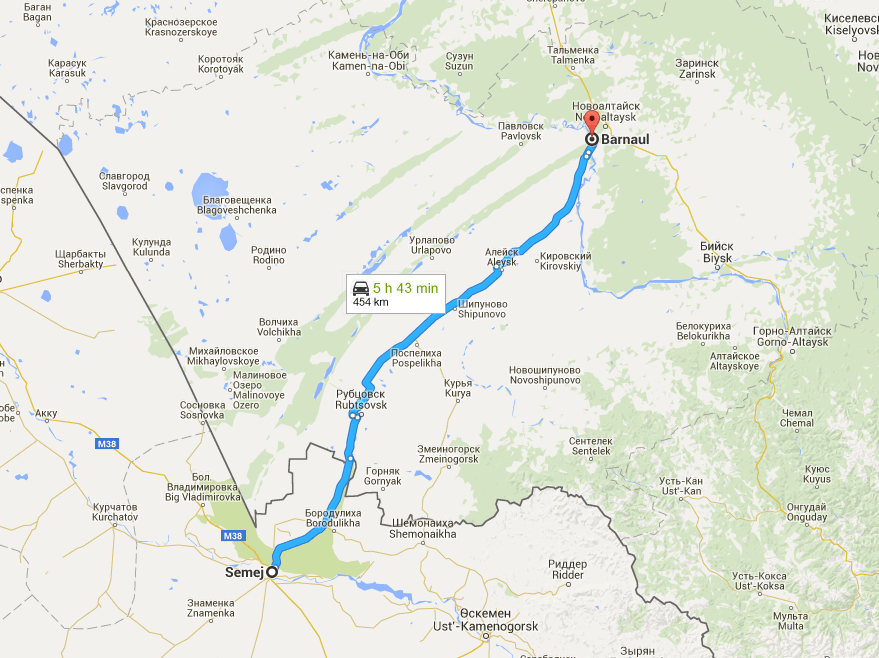

Mangio dei muffin integrali, delle tartine col miele, bevo del sempre ottimo tè e poi concludo il pasto con delle appetitose crêpes alla carne macinata e prezzemolo. Scendo quindi al computer nella hall per controllare le email dai generosissimi donatori (ancora grazie), per ripassare il percorso della giornata e per prenotare la camera a destinazione. Oggi devo percorrere circa 450 chilometri in statale, il primo quarto in terra kazaka e il restante in Russia; prevedo pertanto di guidare per poco meno di 6 ore senza contare il tempo perso per espletare le formalità doganali. Chiacchiero un po’ con una coppia di anziani russi nella hall dell’albergo bevendo del tè e, prima liberare la camera, essendo l’ultimo mio giorno in Kazakistan per chissà quanto tempo, compro un bel po’ di souvenir locali, tra cui una divisa ufficiale delle Olimpiadi di Londra 2012.

La hall dell’albergo, a destra la postazione col computer, in mezzo la collezione di orologi a cucù famosa in tutto il Kazakistan. Questa foto non l’ho scattata io.

Dopo aver caricato la macchina, saldato il conto e bevuto l’ennesima tazza di tè, allo scoccare delle undici e mezza di mattina mi rimetto in marcia in direzione nord, verso il confine russo. Appena esco dalla zona abitata di Semey, la strada inizia a perdersi in mezzo a un bosco di sempreverdi fittissimo per poi, dopo una ventina di chilometri, aprirsi nella più classica delle steppe. La guida è semplice e abbastanza noiosa mentre la macchina corre (troppo) veloce sulla strada ben asfaltata. Nonostante vi sia un principio di tendenza dello sterzo a puntare verso sinistra, incolpo le innumerevoli riparazioni, non me ne curo e proseguo la mia scampagnata. Passo nell’insediamento scarsamente abitato di Borovoye (Боровое), che sembra un set di un film western di Leone, e supero una fila di auto che hanno rallentato improvvisamente e che ora procedono a una velocità rispettosa dei limiti. Non mi faccio domande su questo peculiare comportamento da parte dei mai rispettosi del codice della strada guidatori kazaki e proseguo di gran carriera verso il confine. Un paio di centinaia di metri fuori dai confini del centro abitato la risposta si palesa di fronte a me sotto forma dapprima di una volante della polizia e poi, avvicinandomi, nel braccio teso delle forme dell’ordine a voler fermare la mia corsa. Iniziando a realizzare di essere passato in una zona con velocità massima consentita di 50 chilometri all’ora a, probabilmente, almeno il doppio di tale valore, inizio a preparare la solita banconota da 10 dollari nel passaporto per fare sì che la giustizia sia un po’ meno cieca del solito. Rallento, accosto sul ciglio della strada, scendo dalla macchina e aspetto che si avvicini il poliziotto. Mi dice che andavo a 87 chilometri all’ora invece che a 50 (valore decisamente inferiore alle mie più rosee previsioni) e che devo seguirlo alla centrale di polizia di Borovoye dove mi verrà ritirata la patente e inflitta una multa salatissima. Io mi fingo sorpreso delle sue minacce ma il militare imperterrito mi dice di avvicinarmi alla sua macchina dove mi mostra la velocità registrata tramite l’autovelox sullo schermo del suo computer portatile e mi spiega che non può fare nulla per aiutarmi. Io gli porgo il mio passaporto contenente il foglietto corruttivo e, appena lui ne vede la copertina, me lo strappa di mano e, ignorando completamente la mazzetta, apre alla prima pagina e urla sorpreso “italiano!”. Io lì per lì non capisco ma, dopo avermi reso il passaporto, accende l’autoradio dell’auto di pattuglia da cui inizia a suonare nientemeno che il bisbetico domato Adriano Celentano nella sua più classica interpretazione de “Il ragazzo della via Gluck” con l’inconfondibile inizio strumentale. Senza pensarci su attacco a cantare la prima strofa “Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck…” e lui, senza esitazione, si accoda vocalizzando all’unisono ogni verso fino alla fine sconsolata di “…e non lasciano l’erba, non lasciano l’erba, non lasciano l’erba, non lasciano l’erba…” prima della coda finale. Quando inizia il brano successivo (“Sei rimasta sola”) siamo ormai compagni di canto e pertanto di rende il passaporto, mi augura buon viaggio, mi riaccompagna alla macchina e mi dice che sono libero di ripartire ma di guidare un po’ più lentamente nei centri abitati. Io ringrazio e mi rimetto in cammino riconoscendo che mai avrei pensato che Celentano avrebbe potuto salvarmi da una situazione potenzialmente molto spiacevole nelle distese del nord del Kazakistan (oltre che in Uzbekistan).

Verso l’una e mezzo del pomeriggio avvisto, alla fine di un interminabile rettilineo, la sbarra che indica l’inizio della zona di frontiera. Mi avvicino e sono solo il terzo in coda. Scendo dalla macchina e mi affaccio alla guardiola per vedere quale sia la procedura uscire dal Kazakistan. Dentro ci sono due militari che mi porgono un foglio da compilare con le mie generalità e con i dati della macchina. Quando lo riconsegno chiedo se per caso vi sia il parente del dipendente dell’albergo di Almaty che aveva telefonato in frontiera ma mi rispondono che è appena andato via in quanto il suo turno finiva alle 13. Sono però sorpresi di vedermi lì così presto in quanto è la prima volta che vedono qualcuno fare quel tragitto in così poco tempo in macchina. Io saluto e torno in macchina a mangiare il pranzo al sacco che avevo preso dalla colazione in albergo. Dopo una breve attesa mi è permesso l’ingresso nel complesso frontaliero e mi viene indicato di parcheggiare di fronte all’edificio col tetto blu della fotografia seguente per il controllo della macchina. Per prima cosa mi fanno aprire il cofano e la guardia osserva il motore con grugniti di assenso, poi controllano le quattro gomme e infine passano all’esame dell’interno del pandino. Apro tutte le valigie, mostro l’attrezzatura fotografica e accendo il computer, successivamente mi fanno mettere per terra tutta l’immondizia lasciata da Alberto sul pavimento del posto del passeggero per esaminarla meglio e, per ultimo, accendono l’autoradio e la radio CB per assicurarsi che non sia una spia. L’ufficiale mi fa segno di ricaricare tutto sulla macchina, mi comunica che non sono una spia, mi firma i documenti per l’uscita dal paese, mi saluta e mi indica di recarmi presso l’edificio seguente per adempiere alle formalità richieste per entrare in Russia. Parcheggio davanti all’ingresso e, con tutti i documenti diligentemente sotto il braccio, mi dirigo alla porta. Con mio massimo disappunto vedo che davanti a me si snoda una coda di una ventina di persone. Siccome prima di me non è entrato nessuno per almeno un’ora, deduco che non sarà una breve attesa. Verso le tre del pomeriggio torna l’addetto ai passaporti dalla pausa pranzo e oziosamente chiama il primo della fila. La coda avanza lentamente ma poco prima delle quattro del pomeriggio ho il timbro di ingresso sul passaporto e posso avanzare allo step successivo: il controllo della macchina e l’approvazione del foglio di deklaratia. Riprendo la macchina e parcheggio nell’area adibita ai controlli. Fortunatamente mi riconoscono valido quanto dichiarato per il Kazakistan e pertanto i controlli sono pressoché delle formalità. Alle quattro e mezza del pomeriggio sono pertanto in Russia e riprendo il viaggio a tavoletta.

Arrivo a Barnaul in serata inoltrata, percorro l’arteria principale, giro verso destra in un viale scarsamente illuminato e poi entro nella via che porta alla mia destinazione: un affittacamere siberiano chiamato Fedorov ApartHotel.

Parcheggio la macchina, scarico i bagagli e poi mi avventuro oltre le tre porte a tenuta stagna nei corridoi dell’edificio.

Mi indicano di andare al terzo piano dove trovo una gentile vecchina (che poi magari avrà avuto quarant’anni, ma tanto ha detto che non legge questo blog quindi, ai fini puramente narrativi, sarà una vecchina) ingobbita dall’età e vestita nella classica uniforme da nonna italiana: ciabatta con le dita che toccano per terra davanti, vestito a fiori a mezze maniche, grembiule consumatissimo e foulard in testa. Per non dimenticare il pentolone di stufato borbottante sul fornellino a gas. Mi presento, dico che ho prenotato una stanza e lei mi fa sistemare. L’affittacamere, diversamente da quanto pubblicizzato sull’internet, è una vecchia casa sovietica (il tipico квартира) in cui subito di fronte all’ingresso c’è la cucina della custode/proprietari e sul lungo corridoio si affacciano una decina di camere che condividono a coppie il bagno. La mia stanza è arredata semplicemente ma è molto accogliente, il letto a molle è appoggiato sotto la finestra che dà sulla città e che è formata da un doppio strato di vetri con un intercapedine di circa un metro, mi spiegano che i muri così spessi servono a proteggersi delle temperature siberiane. In effetti, sebbene sia agosto, il termometro segna solo qualche grade al di sopra dello zero. Mi riposo per una decina di minuta e poi torno in cucina per chiacchierare un po’ e per chiedere suggerimento per il posto in cui cenare. La vecchina sembra dispiaciuta di non potermi offrire quanto sta cucinando ma, mi spiega, è per il pranzo dell’indomani in quanto il venerdì viene suo nipote a farle visita. Mi consiglia però di andare a cenare al Caffè Arabika, l’unico locale aperto ancora a quell’ora della notta dove si possa mangiare. Chiama pertanto un suo parente che guida i taxi e mi ci fa portare.

Il locale, sebbene sia arredato in maniera molto occidentale e potrebbe benissimo figurare in una serie televisiva statunitense, offre una cucina dalle molte ispirazione, ma sempre dalla spiccata sensibilità siberiana. Ordino quindi per primo una zuppa di carne, poi una bistecca e infine il dolce della casa, tutto innaffiato da dell’ottimo cappuccino che le gentilissime e disponibilissime cameriere continuano a portarmi. Finito che ho di cenare, ed essendo l’unico cliente, mi fermo a chiacchierare con le ragazze che lavorano lì. Mi raccontano brevemente la storia della città, di come sia difficile vivere in Siberia ma che stanno tutte studiando all’università e che sperano, un giorno, di andare a vivere in un luogo più caldo. Io racconto del mio viaggio e faccio loro vedere anche le foto che ho scattato fino a quel momento. Rimangono deluse quando le informo che il pandino è rimasto parcheggiato davanti all’albergo. Ben oltre mezzanotte prendo un taxi e torno all’affittacamere a dormire.

Mercoledì 27 agosto ’14, da Almaty a Semey – Mongol Rally 2014

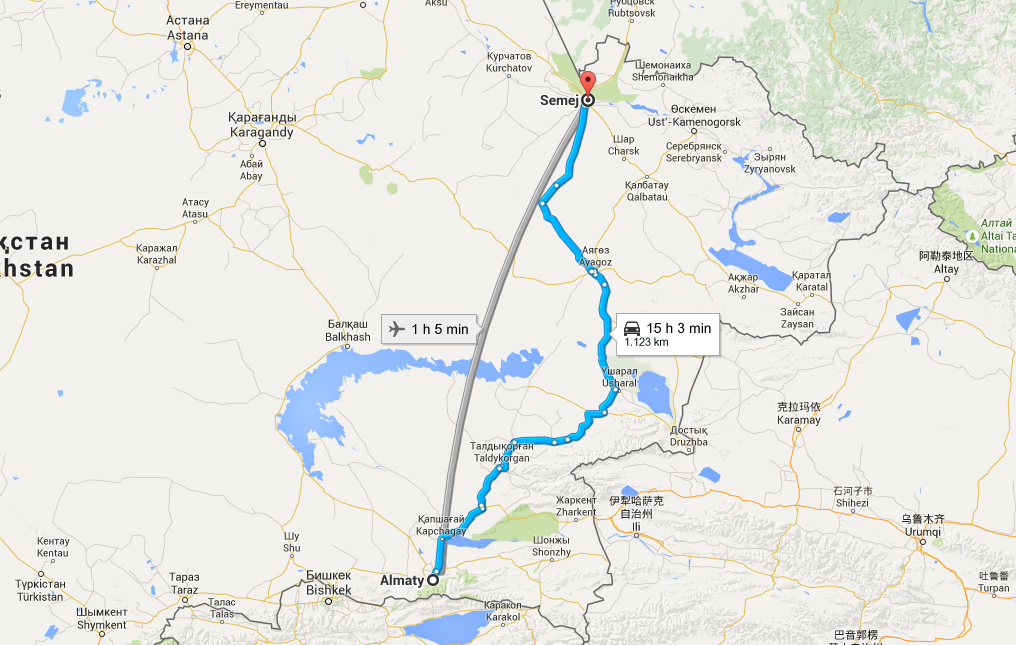

Dopo un paio di ore di sonno agitato, la sveglia suona alle cinque e mezza di mattina e mi preannuncia una lunghissima giornata: devo arrivare a Semey. La strada da percorrere è lunga circa 1’200 chilometri e le mappe di google mi danno un tempo di percorrenza intorno alle 15 ore. Avendo imparato a diffidare dell’attendibilità della stima della durata del viaggio, posso immaginarmi di non arrivare a destinazione prima di una ventina di ore, sperando quindi di giungere a destinazione prima dell’alba e di non perdere un giorno sul programma già dalla prima tratta. Preparo le valigie, mi vesto e scendo nella hall dell’albergo dove c’è ancora la receptionist che assomiglia a Rebecca di Pawn Stars con cui avevo parlato il pomeriggio prima per farmi preparare colazione e pranzo al sacco. Dalla sua faccia, più addormentata della mia, capisco che non ha ancora finito il turno, che ormai dura da almeno dieci ore. A differenza di quanto successo all’arrivo, il personale dell’hotel si comporta in maniera molto disponibile: il portiere va a prendere la Panda e mi aiuta a caricarla, la receptionist, dopo avermi dato il cibo, mi abbraccia e mi augura buona fortuna. Io esco dall’albergo contento di questi saluti ma, appena prima di entrare in macchina, mi verso il caffè sui pantaloni. La tazza di carta da mezzo litro, in pieno stile americano, mi scivola mentre cerco le chiavi e il liquido scuro e bollente mi inzuppa completamente i pantaloni dandomi un principio di ustione (seriamente, mi sono poi venute anche le bolle). Imprecando amabilmente per il pessimo inizio di giornata, apro la valigia, tiro fuori i pantaloni della tuta, mi tolgo quelli bagnati e, dopo essermi asciugato con l’asciugamano, mi cambio; tutto ovviamente nel bel mezzo del parcheggio. La receptionist, che deve aver visto tutta la scena, esce e trattenendo a stento le risate mi dice di aspettare che va a farmi preparare un nuovo caffè e mi dà un sacchetto per mettere via i pantaloni zuppi. Aspettiamo quindi insieme la nuova colazione sulle panchine intorno a un fontana di fronte all’hotel chiacchierando lei in inglese e io in russo e quando, una decina di minuti dopo, arriva il nuovo caffè, ringrazio e mi metto in viaggio. Sono circa le sei e mezza di mattina e ho evitato il traffico; l’interminabile coda che avevamo incontrato entrando in città non c’è e dirigendomi verso nord non incontro praticamente nessuno, tranne qualche spazzino che pulisce le strade. Una decina di chilometri fuori Almaty mi fermo a fare benzina e colgo l’occasione per mangiare un dei panini preparati dall’hotel bevendo una red bull da 750 millilitri che ho comprato alla stazione di servizio. Il sole alla mia destra sta iniziando a fare capolino da dietro le montagne, la strada è molto buona e percorro spedito la sterminata pianura kazaka. Costeggio a velocità ridotta un lago su cui stanno costruendo una diga in quanto ci sono dei mezzi di movimento terra in mezzo alla careggiata ma subito inizia una specie di autostrada. Di colpo, dal nulla, spunta una specie di Las Vegas: da entrambi i lati della strada ci sono casinò a tema, concessionarie di auto e alberghi pacchianissimi. Facendo affidamento alla mia forza di volontà riesco a non fermarmi e proseguo fino all’ora di pranzo. Verso l’una del pomeriggio faccio sosta in un cantiere in una zona collinare per mangiare i panini e le brioche, per controllare l’auto e per fare telefonare ad Alberto. È arrivato a Seoul dove fa scalo e sta bevendo un cappuccino in aeroporto; racconto contentissimo che la cameriera coreana, dopo avergli fatto un inchino e accarezzato i peli del braccio, gli ha disegnato un cuore con la schiuma.

Riprendo la strada e tutto procede senza intoppi fino a metà pomeriggio. La strada asfaltata decentemente e il tragitto monotono mi permettono di vagare liberamente con la mente cullato dalle dolci melodie del disco kazako comprato ad Almaty. I pensieri si susseguono lenti e pigri senza apparente difficoltà ma non conducono da nessuna parte e sovente si dissolvono in costruzioni assurde o paradossiche. Quando il sole è ormai passato alla mia sinistra da un paio di ore, in un lungo rettilineo in cui viaggio a velocità superiori ai 150 chilometri orari, sento la macchina inclinarsi verso destra. Apro il finestrino per controllare se le ruote dalla mia parte hanno qualche problema, mi sporgo per avere una visione migliore e gli occhiali, a causa del vento, mi vengono strappati dal viso e cadono. Immediatamente, alla cieca, mi fermo e accosto sul bordo della strada, ritorno sui miei passi cercando a tastoni gli occhiali e, a una distanza di un paio di centinaio di metri li ritrovo. Sono molto rovinati, entrambe le lenti sono parecchio graffiate e manca una stanghetta ma non posso fare altro che rimettermeli e continuare. Circa un’ora prima del tramonto mi sto avvicinando alla città di Ayagoz in cui c’è l’unico bivio della giornata quando mi chiama Alberto dicendo che è arrivato a Ulan Bator e che sta aspettando i bagagli. Chiacchieriamo un po’ e quando riagganciamo mi accorgo che ho preso a destra alla biforcazione quando invece avrei dovuto prendere a sinistra e mi sto inoltrando nella campagna kazaka su una strada sterrata con direzione il confine cinese. Giro la macchina e ripercorro a ritroso la strada per tornare al bivio e, al secondo tentativo, prendo la strada giusta. Da Ayagoz ci sono due strade per Semey: la prima, principale, passa per Qallabatau, è trafficata e più lunga, la seconda taglia in mezzo alla steppa e, in teoria, è più corta ma dovrebbe avere un livello di manutenzione inferiore. Siccome devo arrivare a destinazione entro la sera, decido di rischiare e prendere la strada più corta, essendo anche che mi hanno detto di non campeggiare nel nord del Kazakistan perché ci sono branchi di lupi selvaggi. Appena imboccata la strada mi accorgo che la velocità mantenuta per tutto il giorno sarà solo un dolce ricordo. Il manto asfaltato è ricoperto di buche e la pioggia che deve essere caduta nel pomeriggio, non permette di capire quanto siano profonde e pertanto sono costretto a un stressante slalom per non distruggere le sospensione, col risultato che la mia velocità media è inferiore ai 25 chilometri orari. Per un paio di ore non incontro nessuno, tranne che per un’ambulanza, quando, appena prima del tramonto, mi imbatto in una mandria di cavalli selvatici. Siccome è ormai quasi calato il sole e ritardare ancora non importa, mi fermo a fare delle foto. I cavalli sono molto diffidenti e mi devo avvicinare sottovento (non so se funziona anche per i cavalli ma l’ho fatto lo stesso) per riuscire a fotografarli ma nella maggior parte delle foto sono girati nella direzione opposta alla mia.

Faccio anche qualche foto a del muschio e alla macchina non correndo il rischio di farli scappare.

Quando riparto è ormai sceso il buio e nel giro di mezz’ora, anche con le luci sul tetto puntate a trenta gradi a illuminare la strada e con gli abbaglianti perennemente accesi, che fanno sembrare il pandino un’astronave, la visibilità si è ridotta praticamente a zero e, per evitare le buche, sono costretto a procedere a passo d’uomo. Non incontro anima viva per un paio d’ore, tranne che per un paesino chiamato Karaul in cui c’è una specie di festa di paese con delle giostre tristissime, mentre continuo ad addentrarmi nella steppa kazaka. Verso le dieci di sera Alberto mi chiama dal suo hotel di Ulaan Baatar per avvisarmi di essere arrivato sano e salvo e proprio mente parlo con lui mi attraversa la strada una specie di topo-canguro. È delle dimensioni di una lepre, cammina sulle due zampe posteriori che sembrano quelle di un canguro, ha una lunga coda da ratto e la zampe davanti come quelle di un t-rex, è color sabbia e si muove molto velocemente. Glielo descrivo al telefono e lui mi dice che sto di nuovo avendo le allucinazioni. Io concordo nel non escludere questa possibilità in quanto mi era già successo arrivando ad Atyrau, ma in quel caso erano mistiche e religiose. (Da approfondite ricerche è venuto poi fuori che la bestia che ho visto, sebbene non abbiamo tuttora la certezza che fosse reale, esiste veramente in quelle zone ed è il Grande Gerbillo, di cui si riporta una foto in calce).

Verso le undici di sera, come un miraggio, inizio a scorgere l’aura arancione delle luci di quello che non può che essere la mia destinazione del giorno: Semey. Piano piano che mi avvicino il colore si fa più intenso e posso iniziare a distinguere i contorni della città. È incredibile come nel buio più assoluto di una notte senza luna l’inquinamento luminoso sia visibile a una distanza così grande, dalla mia cartina risulta infatti che mancano quasi cento chilometri alla meta. Rinfrancato però dalla prova tangibile dell’avvicinarsi del fine della tappa, metto in loop “Born to Be Abramo” di Elio e Le Storie Tese, spingo sull’acceleratore incurante delle buche dell’asfalto del manto stradale che stanno scomparendo all’approssimarsi alla città e in circa un’ora entro in città dal ponte sud cantando a squarciagola. Mi immetto in una strada con tre corsie per ogni senso di marcia e appena vedo un taxi fermo mi accosto. Chiedo al tassista se sa dov’è l’albergo Nomad (che ho trovato sulla guida) e se mi ci può portare e lui risponde di sì. Parte con me che lo segue nella Panda, continua sulla strada a sei corsie e dopo una decina di minuti entra in un piazzale di una casa popolare e mi fa segno di parcheggiare lì. Prendo la guida, scendo dalla macchina, la chiudo perché la zona non mi sembra rassicurante, e poi lo seguo su per una breve gradinata e dentro l’edificio. Ci avviciniamo a una specie di reception dove mi presenta alla signora seduta dietro al bancone e mi dice che devo prendere una stanza lì perché è economico ma molto buono. Gli spiego, mentendo, che non posso pernottare in quell’albergo e che devo assolutamente andare all’hotel che gli ho indicato perché lì c’è mio fratello che mi aspetta e non ha soldi. Il tassista non sembra convinto della mia spiegazione ma, controvoglia, acconsente a portarmi all’albergo che gli avevo indicato in primo luogo. Credo che avesse interessi economici a farmi prendere una camera nell’albergo in cui mi aveva portato. Risaliamo lui sul taxi e io sul pandino e prendiamo la strada per il centro di Semey. La prima fermata è un albergo ormai chiuso da tempo, proviamo a entrare ma le porte sono sbarrate con dei pannelli di compensato e le finestre sono tute state rotte. Mi dice che credeva fosse questo l’albergo che cercavo. È ormai mezzanotte, sono stanco, inizia a fare freddo e quindi decido di farla breve: chiamo l’albergo e dico alla receptionist, in inglese, che le avrei passato il mio tassista per fargli spiegare come arrivare al loro indirizzo. Annuisce mentre ascolta e poi mi ripassa il telefono facendomi segno di seguirlo ma appena ripartiamo mi accorgo che iniziamo a girare in tondo attorno al parco centrale della città. Si ferma poi in un albergo chiedendomi se è quello che volevo io; gli dico di no, lui si fa dare la guida ed entra per chiedere indicazioni, penso. Quando riesce ripartiamo e facciamo di seguito cinque alberghi uno peggiore dell’altro e ovviamente nessuno di essi è il Nomad Hotel. All’ultimo mi dice che non sa dov’è l’albergo perché è arrivato in città da un paio di giorni per dare il cambio a suo cugino che è dovuto tornare in campagna per affari non meglio precisati e che quindi non gli devo niente. Io lo ringrazio, annuncio che cercherò eroicamente l’albergo da solo e gli elargisco una mancia di 300 rubli e appena riparto in solitaria, dopo il primo angolo, ecco apparire la bruttissima facciata sovietica dell’Hotel Nomad (qui in una foto di repertorio).

È ormai quasi l’una di mattina quando, ridotto come uno straccio, entro in albergo per prendere una camera. Espletate le mai semplici formalità per la registrazione in un hotel dell’ex area sovietica, il portinaio mi aiuta a scaricare la macchina e poi me la fa parcheggiare nel cortile interno. Salgo quindi in camera per darmi una veloce rinfrescata e mettermi dei vestiti puliti e vado al ristorante al primo piano per cenare. Nella sala oltre a me c’è solo un gruppo di uomini d’affari russi parecchio ubriachi che stanno guardando una partita di calcio della premier, non capisco se in diretta o no. Mangio velocemente la mia bistecca (cattiva) e poi torno in camera. Preparo la vasca per fare il bagno e dal rubinetto, credo per la ruggine nelle tubature, esce un’acqua talmente rossa che sembra del Sanbittèr e quando ho finito il bagno e mi sono asciugato, puzzo di ferro. Verso le due vado finalmente a dormire.

Martedì 26 agosto ’14, Almaty – Mongol Rally 2014

Oggi la sveglia è puntata per l’impossibile ora delle otto di mattina perché dobbiamo andare al consolato russo per elemosinare il rinnovo del visto di Alberto per la Russia. Ancora rallentati dal sonno ci incontriamo nel bar dell’albergo per fare colazione con il buon caffè che il gentile barista ci prepara e con la prole che nascerebbe dall’accoppiamento di un muffin all’uvetta, di una brioche integrale e di un panzerotto al montone e cipolle. Per digerire prendiamo un taxi e ci dirigiamo verso gli uffici consolari russi a una ventina di minuti di distanza. Arriviamo qualche minuto prima delle nove e c’è giù una coda di una cinquantina di persone. Ci avviciniamo alla porta per chiedere se bisogna prendere un biglietto o qualcosa del genere e la guardia ci risponde bisognava prenotarsi negli scorsi giorni e che chiamano dall’interno tramite un interfono. Siccome l’apertura settimanale del consolato al pubblico avviene solamente il martedì e non possiamo aspettare un’altra settimana per richiedere il visto, approfittiamo della prima volta che la porta si apre per fare entrare delle persone chiamate, ci infiliamo con nonchalance e ci mettiamo in coda al metal detector della guardiola interna all’edificio come se niente fosse. Abbiamo in pratica appena fatto irruzione in un consolato russo. Il militare a guardia della porta d’ingresso interna che porta agli uffici ci fa segno di avvicinarci per la registrazione e quando controlla sulla sua lista i nostri nomi ovviamente non li trova. Prima che riesca a chiamare i rinforzi per sbatterci fuori dal suolo russo lo convinciamo a farci passare spiegandoli che dobbiamo solo richiedere un visto e che non possiamo perdere altro tempo in territorio kazako. Divertito dal mio russo maccheronico e dalla nostra mancanza di buon senso verso la nazione più potente della terra (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!) ci permette di entrare sotto la sua responsabilità. Ci fa però promettere di non portare dentro pistole, coltelli o altre armi e di non provare a fare attentati. Noi a malincuore gli diamo la nostra parola d’onore di giovani proletari e oltrepassiamo la porta verso un mondo migliore fatto di speranza e opportunità.

Entriamo quindi in uno stanzone senza finestre con al centro un enorme tavolo quadrato con una dozzina di sedie intorno. Su tre pareti si aprono degli sportelli protetti da spessi vetri antiproiettile mentre volantini e poster di propaganda ricoprono tutte le superfici visibili e un televisore sintonizzato su un canale moscovita di notizie sta trasmettendo, a causa del fuso orario, il telegiornale della sera prima. Sembra che nella capitale dell’impero si preannunci una settimana molto afosa. Individuiamo lo sportello adibito al rilascio e al rinnovo dei visti e ci mettiamo in coda.

Bisogna a questo punto fare un excursus demo-etno-antropologico sul rapporto tra la popolazione kazaka (e in particolare quella di Almaty) e la raffinata arte di fare la coda. Nei continenti occidentali, certamente converrete con me, si considera il centro di massa di ogni persona per stabilire la sua posizione in una folla tendente a uno scopo, sebbene disordinatamente. Cosicché si può certamente fare fede alle coordinate spaziali dell’ombelico di ciascuno per stabilire la collocazione e l’ubicazione ordinale del suo possessore nella fiumana umana. Nel grandioso stato del Kazakistan questo non avviene ma si applica il metodo dell’appendice, derivato dalle grandiosi gare equestri delle popolazioni nomadi che si insediarono tempo addietro nelle steppe della zona. Questa metodologia di ordinare una coda introduce una componente ludica e aleatoria che non può che rallegrare le folle in attesa in quanto l’epicentro dell’attenzione passa dal centro di massa, punto non molto mobile nella calca e nella ressa proprie di una vera coda, a una qualsiasi appendice direttamente controllabile dal suo possessore. Questo significa che anche una mano, un piede e la punta di un capello (ma non oggetti inanimati, si faccia attenzione), se situati davanti a tutte le appendici di un’altra persona in coda, comporta il suo superamento da parte del possessore della mano, del piede o del capello, anche se, considerato col metodo del centro di massa, sarebbe in una posizione inferiore. Introduco ora un’altra regola: la posizione si cristallizza nel momento in cui viene chiamato il primo in linea della coda. Bisogna pertanto cercare di cogliere gli indizi involontariamente emessi dalla persona addetta dire il fatidico “il prossimo” (Следующий) per essere posizionati nel modo migliore possibile alla fine della frase.

Siamo pertanto in coda per richiedere il rinnovo del visto di Alberto per entrare in Russia prima della nostra ultima nazione, la Mongolia, e ci saranno dieci persone prima di noi. Il tempo scorre ozioso, noi leggiamo, scriviamo cartoline o fissiamo lascivamente le giovani sovietiche, fino a che arriviamo terzi in linea. Da questo momento inizia il gioco della coda. Immediatamente il secondo riesce a superare il primo con un abile colpo a sorpresa della mano sinistra che segue una meravigliosamente eseguita finta di polso destro e passa primo in fila. Il precedente primo diventa quindi secondo e si posiziona davanti a noi. Con nostra sorpresa però il quarto, ovvero la persona dietro di noi, riesce a superarci passando terzo. Ora che l’ex secondo è allo sportello è fuori dalla competizione e pertanto noi rimaniamo terzi, essendo stati superati da una persona. A questo punto elaboriamo una strategia; stabiliamo di non superare nessuno perché abbiamo promesso alla guardia di non provocare problemi, ma siamo decisi a non farci superare a nostra volta. Alla chiamata seguente Alberto si mette molto a distanza dietro di me e pertanto non permette a nessuno di superarci (in quanto quando due persone fanno la fila insieme contano come una sola), il secondo non riesce a superare il primo e così diventiamo secondi in fila con davanti a noi solo l’individuo che ci aveva superato. Passano dieci minuti che sembrano usciti dalla scena iniziale di “C’era una volta il west” di Sergio Leone quando finalmente l’impiegato dietro al vetro antiproiettile dello sportello posa il timbro e si prepara a chiamare il primo della fila. Alberto, che si era accovacciato, si alza di scatto a bloccare tutti i tentativi di sorpasso dalle retrovie colpendo ogni appendice sporgente dalla massa in coda. Io, con una mossa ninja, batto un colpo sulla spalla destra della persona che ci aveva superati poco prima e lui, distratto dal telegiornale alla televisione, si gira a vedere chi stia richiedendo la sua attenzione. Io mi scanso verso sinistra col piede destro e facendo perno col sinistro faccio un piroetta in senso antiorario e mi posiziono davanti a lui senza concedergli alcuna possibilità di reazione e decreto la sua sconfitta definitiva consegnando il passaporto di Alberto e tutti gli altri documenti all’impiegato.

Dall’altra parte del vetro c’è un signore di una quarantina di anni con il volto bruciato dal sole (e dalla vodka) incorniciato da una profonda calvizie che gli dà un’aria immediatamente simpatica. Il quadro viene poi completato da una camicia a quadretti a maniche corte abbinata a un’improbabile cravatta con fantasie rese illegali dal Patto Atlantico. Appena gli chiediamo se può rinnovarci il visto inizia a controllare tutti i documenti che abbiamo prodotto emettendo sempre suoni di approvazioni e vistosi segni affermativi col capo. Quando siamo quasi sicuri che ci darà l’agognato timbro lui alza la testa, ci guarda per un secondo e poi dice che non possiamo rinnovare il visto lì, ma che tutti i documenti sono a posto. Chiediamo spiegazioni e lui risponde che il visto russo può essere richiesto solo nel paese di residenza oppure per rientrare in detto paese. Cerchiamo di convincerlo che dobbiamo rientrare in Russia per tornare a casa ma lui ci dice che siccome ci sono altre strade per tornare in Italia non può concederci il permesso di rimettere piede sul territorio della Madre Russia. Vorremmo provare con un piccolo presente di dollari statunitensi ad addolcirlo ma temiamo che corrompere un funzionario sovietico all’interno di un’ambasciata possa essere compromettente. Lui però di punto in bianco si alza, ci saluta e se ne va dicendo che il suo turno è finito. Arriva però una gentile signora sovrappeso e rubiconda che in un perfetto francese ci spiega che quello che ci ha detto il suo collega è corretto e che quindi Alberto deve prima di entrare in Russia, tornare in Italia e da qui richiedere il visto. Alberto prova a sedurla mostrando scoprendo una timida spalla ma lei rimane glacialmente indifferente alle avance del giovane disposto a tutto pur di ottenere ciò che brama. Delusi ma non vinti lasciamo il consolato russo decisi a trovare una soluzione.

Prendiamo un altro taxi per tornare in albergo dove, nella calma del dehors del bar, armati di computer e cellulari, cerchiamo una soluzione per portare Alberto all’interno dei confini mongoli. Dobbiamo evitare la Russia quindi decidiamo di cercare un volo da Almaty fino alla città mongola dotata di aeroporto più vicina al confine. Contento dei progetti elaborati decido di andare a pranzare al ristorante cinese dell’albergo. Alberto acconsente a condizione di andare quella sera a mangiare indiano.

Nel primo pomeriggio, dopo la siesta di rito, ci dirigiamo presso una vicina agenzia di viaggi per prenotare un volo adatto. Uscendo dall’albergo prendiamo a destra verso la collina e quindi, alla prima traversa, giriamo verso sinistra in una stradina privata dove, nel secondo edificio sulla sinistra, c’è l’agenzia di viaggi che ci hanno consigliato alla reception dell’hotel. Appena entrati ci accoglie l’ambiente più kitsch del mondo. L’intero ufficio è stato dipinto nelle tinte del rose, le pareti sono coperte di scaffalature stracolme di souvenir pacchiani e brutti articoli per turisti e dove finiscono i ripiani inizia una distesa di poster anni novanta di località esotiche. All’ingresso, a sinistra e a destra ci sono due scrivanie occupate da giovani e rampanti operatrici turistiche, proseguendo, sulla destra c’è un acquario tropicale, poi un’altra posizione di lavoro e, infine, in fondo alla lunga stanza, c’è il tavolo della direttrice dell’attività commerciale. Ci viene fatto segno di accomodarci di fronte a quest’ultima scrivania e di attendere l’arrivo della sua proprietaria. Dopo una paio di minuti passati sfogliando brochure pubblicitarie sull’Italia, ci si presenta dinnanzi una procace donna di mezza età di etnia russa che, dopo essersi sistemata la permanente e la scollatura, ci chiede come può aiutarci. Siccome Alberto è distratto le dico che vorremmo un volo per la città mongola più vicina al confine occidentale con la Russia in quanto vorremmo guidare attraverso la Mongolia fino a Ulan Bator e che non possiamo passare in Russia. Lei annuisce con fare di assenso, digita qualcosa al computer e ci dice che non esistono voli così e che l’unica possibilità è atterrare a Ulan Ude e da qui continuare verso Ulan Bator. Io le faccio gentilmente notare che Ulan Ude è in Russia e che quindi Alberto avrebbe trovato dei problemi anche a uscire dall’aeroporto in quanto sprovvisto di visto. Ci vengono quindi proposte delle alternative ma tutte prevedono l’arrivo in Russia. Alberto, che ha intanto perso la pazienza, si alza e si dirige verso il grande mappamondo al lato della scrivania e inizia a elencare tutte le città mongole che potrebbero avere uno scalo aereo chiedendo di cercare un volo per quella destinazione ma l’unica soluzione che si trova è un volo con tre scali verso Ulan Bator dal costo proibitivo. Noi allora ringraziamo e diciamo che torneremo l’indomani per prenotarlo ma in realtà stiamo mentendo.

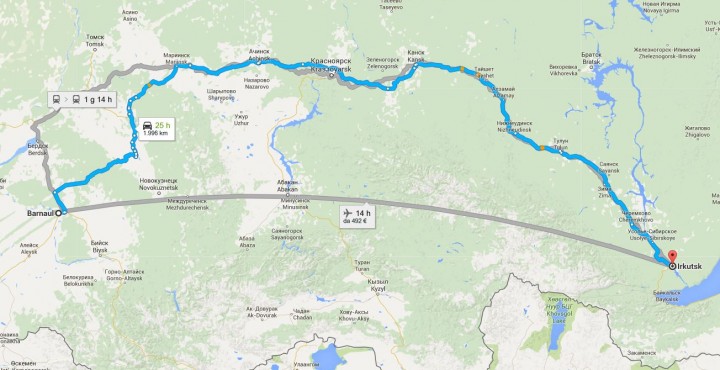

Usciti dall’agenzia di viaggi torniamo verso l’albergo, ci sediamo al bar e riprendiamo le nostre ricerche. Effettivamente i voli per le città minori della Mongolia sono rari e, in ogni caso, non ci sono più posti liberi per tutto il mese. La soluzione migliore che troviamo è un volo per Ulan Bator con scalo a Seoul con partenza la mattina successiva e l’arrivo in serata. Lo prenoto e poi passiamo a progettare il mio viaggio. Decido di partire l’indomani all’alba e di dirigermi verso Semej, dove spero di arrivare in serata, quindi il giorno successivo entrare in Russia e, seguendo la strada trans-siberiana, passare per Ulan Ude e entrare trionfalmente a Ulan Bator dopo una decina di giorni di viaggio. Alberto mi aspetterà nella capitale mongola e insieme andremo al traguardo del Mongol Rally. Vado alla reception dell’albergo per dire che quella sarebbe stata la nostra ultima sera, chiedo di preparami la colazione per le sei di mattina e poi chiedo se secondo loro ci sarebbero stati problemi a rientrare in Russia in quanto all’ingresso in Kazakistan hanno registrato sul documento della macchina due passeggeri. La gentile receptionist chiama un impiegato dell’albergo che ha un fratello che lavora al confine nord tra Kazakistan e Russia. Gli telefoniamo e lui conferma che non ci dovrebbero essere problemi ma per sicurezza mi fa preparare un documento in cui si garantisce per me (o almeno spero sia così). Ringrazio Rebecca e salgo in camera per preparami alla cena al ristorante indiano che Alberto ha scelto.

Poco prima delle sette e mezza ci ritroviamo al bar, prendiamo un taxi al volo e ci facciamo portare al ristorante ma lo troviamo chiuso per ristrutturazione. Siccome Alberto vuole per forza mangiare indiano andiamo alla ricerca di un wifi aperto per trovare un altro ristorante. Così facendo percorriamo parecchi isolati quando stremati dalla fame, fermiamo un taxi e ci facciamo portare al pub più vicino. Con nostro immenso stupore il Shakespeare Pub è un ristorante indiano. Mangiamo degli hamburger e zuppe indiane guardando Kaddabi, uno sport indiano simile alla palla prigioniera in cui quando si attacca non si può inspirare e bisogna urlare il nome dello sport. Dopo cena facciamo una passeggiata per tornare all’albergo e poi ci salutiamo. Le nostre strade si separano per un po’ e non è detto che ci rincontreremo.

Lunedì 25 agosto ’14, Almaty – Mongol Rally 2014

Mi sveglio a metà mattina e mi metto a sistemare l’attrezzatura fotografica. Pulisco le macchine, scarico le foto e faccio tutti i backup del caso. Aggiorno i social e il blog e mi scarico i quotidiani italiani. Aspettando il completamento del download faccio una doccia e poi scendo nel bar dell’albergo col computer. Di Alberto, ovviamente, nemmeno l’ombra. Faccio colazione con cappuccino e brioche leggendo i giornali e chiacchierando con gli altri avventori dell’albergo.

Verso l’una faccio chiamare Alberto per scendere a pranzo. Ci dirigiamo verso il centro città, poi giriamo a sinistra ed entriamo in una strada commerciale. C’è una specie di mercato permanente e ai bordi della via non ci sono che negozi. Molti di questi sono o di catene e marchi internazionali o sono spiccatamente di ispirazione occidentale. Decidiamo di mangiare della carne e entriamo in un ristorante a tema “cowboy”: il personale è vestito a tema, le pareti sono di legno, vi sono corna di mucche ovunque, le tovaglie sono di cuoio e il menù è stereotipicamente americano. Ordiniamo dei cheesburger e della coca-cola.

Verso l’una faccio chiamare Alberto per scendere a pranzo. Ci dirigiamo verso il centro città, poi giriamo a sinistra ed entriamo in una strada commerciale. C’è una specie di mercato permanente e ai bordi della via non ci sono che negozi. Molti di questi sono o di catene e marchi internazionali o sono spiccatamente di ispirazione occidentale. Decidiamo di mangiare della carne e entriamo in un ristorante a tema “cowboy”: il personale è vestito a tema, le pareti sono di legno, vi sono corna di mucche ovunque, le tovaglie sono di cuoio e il menù è stereotipicamente americano. Ordiniamo dei cheesburger e della coca-cola.

Dopo pranzo ci dedichiamo alla spesa. Prima compro le forbici per la barba in un supermercato poi andiamo in una libreria a comprare materiale d’intrattenimento. Prendiamo un libro a testa, un cd di musica folk kazaka (il più economico) e passiamo più di un’ora nel reparto dei lego a chiederci se ci avrebbero fatto storie in frontiera se avessimo avuto con noi un incrociatore stellare da più di mille e cinquecento pezzi. Alla fine ci convinciamo che non vale la pena rischiare di lasciarlo alle guardie di frontiera e, per consolarci, ci compriamo una scatola di pastelli.

Dopo pranzo ci dedichiamo alla spesa. Prima compro le forbici per la barba in un supermercato poi andiamo in una libreria a comprare materiale d’intrattenimento. Prendiamo un libro a testa, un cd di musica folk kazaka (il più economico) e passiamo più di un’ora nel reparto dei lego a chiederci se ci avrebbero fatto storie in frontiera se avessimo avuto con noi un incrociatore stellare da più di mille e cinquecento pezzi. Alla fine ci convinciamo che non vale la pena rischiare di lasciarlo alle guardie di frontiera e, per consolarci, ci compriamo una scatola di pastelli.

Due tracce del disco che abbiamo comprato. Usufruitene con cautela.

Tornati in albergo Alberto va a fare un pisolino mentre io voglio girare un po’ la città. Siccome oggi le ambasciate sono chiuse, posso sfruttare tutta la giornata a mio piacimento. Chiedo alla receptionist cosa mi consiglia di visitare nei dintorni, mi faccio segnare il tragitto su una cartina, prendo la macchina fotografica e mi dirigo verso l’avventura.

La prima fermata è il Parco Panfilov. Esco dall’hotel, giro a sinistra e poi prendo il primo prospect verso destra. Scatto qualche foto agli edifici di stampo prettamente sovietico (così sembra) e in meno di cinque minuti ci sono.

Percorro tutto il parco e all’altra estremità c’è la Cattedrale Ortodossa dell’Ascensione di Almaty. Entro all’interno per visitarla, scatto qualche foto di nascosto, compro dei souvenir e poi esco.

Alla sinistra della chiesa c’è una piazza con monumenti dell’epoca sovietica.

Esco dal parco e mi dirigo verso una strada pedonale che attraversa, tra le altre cose, un centro commerciale.

Successivamente mi dirigo verso la Moschea Centrale di Almaty. Supero un isolato in cui vi sono degli scrivani lungo tutto il marciapiede, mi faccio sparare da dei bambini che giocano con delle armi finte e finalmente scorgo le cupole d’oro della mia destinazione.

Successivamente mi dirigo verso la Moschea Centrale di Almaty. Supero un isolato in cui vi sono degli scrivani lungo tutto il marciapiede, mi faccio sparare da dei bambini che giocano con delle armi finte e finalmente scorgo le cupole d’oro della mia destinazione.

Dopo aver sbagliato ingresso ed essere entrato in una specie di scuola religiosa, trovo l’entrata. Mi tolgo le scarpe e mi siedo in un angolo a fare foto, a riposarmi e a guardarmi intorno. Vengo avvicinato da alcune persone che mi invitano a pregare ma io declino adducendo come scusa una ferita sportiva. Dopo circa una mezz’ora esco e mi dirigo a destra, verso la periferia.

Scatto qualche foto a un mercato improvvisato a un incrocio, ammiro la statua equestre di Raiymbek Batyr, un famoso guerriero kazako e poi prendo un taxi abusivo e torno in albergo.

È ora di cena quindi andiamo al Guns ‘n Roses Pub di Almaty, in memoria della nostra permanenza da Atyrau (che sembra lontana anni e non settimane). Mangiamo prima all’interno del locale poi ci spostiamo per il dolce sulla terrazza da cui si gode la vista di un parco, di un fiume e addirittura di una fontana. Decidiamo il piano per i prossimi giorni: per prima cosa proviamo a ottenere un nuovo visto per la Russia per Alberto, innanzitutto attraverso l’ambasciata italiana, poi tramite quella russa. Se non dovessimo avere successo, Alberto prenderà un volo fino alla Mongolia da dove proseguiremo di nuovo assieme.

È ora di cena quindi andiamo al Guns ‘n Roses Pub di Almaty, in memoria della nostra permanenza da Atyrau (che sembra lontana anni e non settimane). Mangiamo prima all’interno del locale poi ci spostiamo per il dolce sulla terrazza da cui si gode la vista di un parco, di un fiume e addirittura di una fontana. Decidiamo il piano per i prossimi giorni: per prima cosa proviamo a ottenere un nuovo visto per la Russia per Alberto, innanzitutto attraverso l’ambasciata italiana, poi tramite quella russa. Se non dovessimo avere successo, Alberto prenderà un volo fino alla Mongolia da dove proseguiremo di nuovo assieme.

Domenica 24 agosto ’14, da Biškek ad Almaty – Mongol Rally 2014

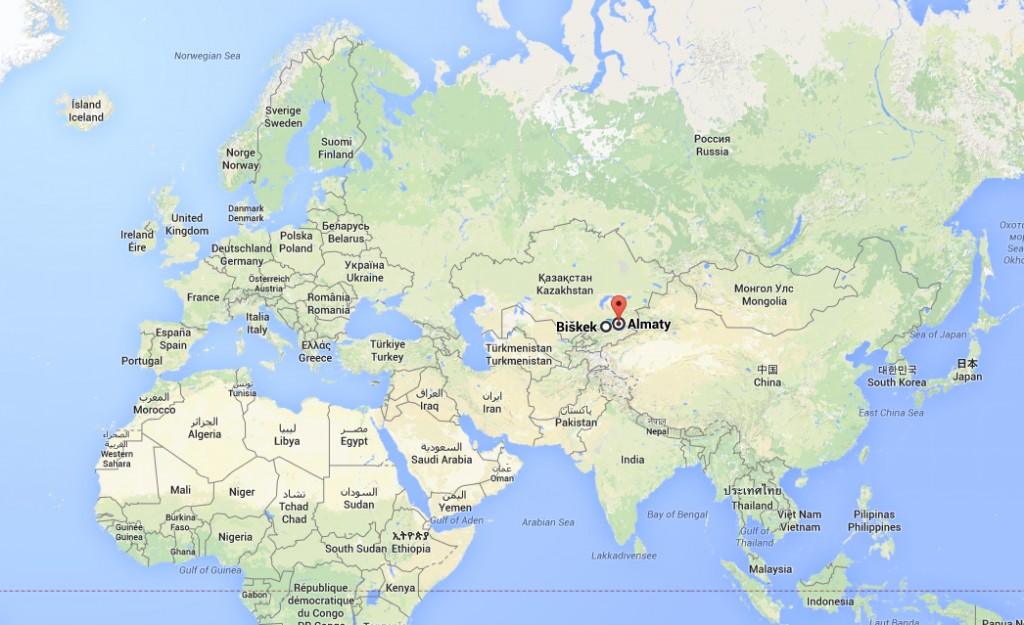

Cartina un po' più larga, giusto per dare le proporzioni.

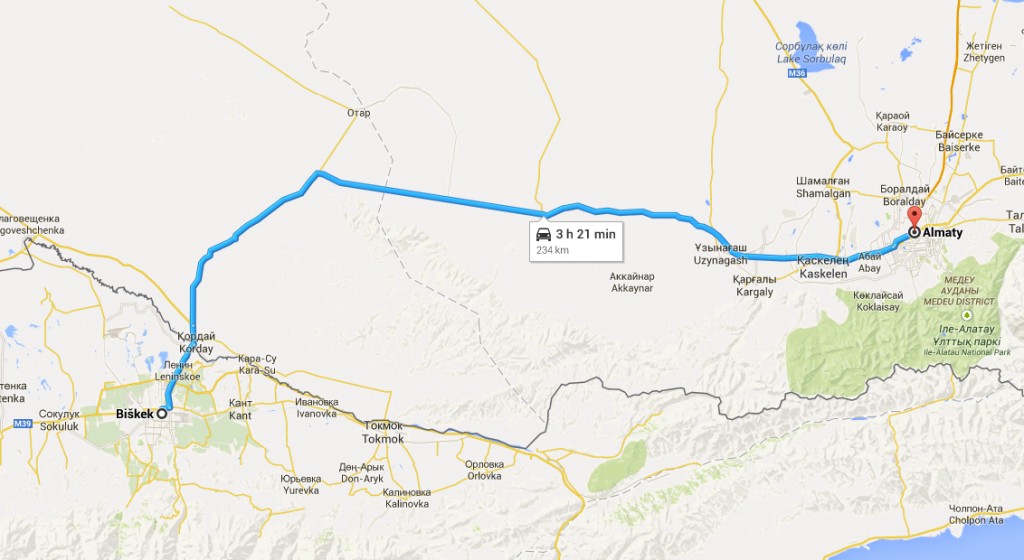

Il tragitto previsto per oggi è relativamente breve, circa 250 chilometri. Prevediamo di percorrerlo in meno di quattro ore, e, se vi sommiamo il paio di ore che perderemo alla frontiera tra il Kirghizistan e il Kazakhistan, non staremo in viaggio per più di sei ore. È pertanto la giornata giusta per non mettere la sveglia e dormire fino a tardi.

Mi sveglio quindi verso le nove e vado al ristorante all’ultimo piano dell’albergo a fare colazione con cappuccino (l’unico degno di questo nome da oltre un mese) e brioche. Poi esco in terrazza a scattare foto alla macchina e al paesaggio e a poltrire al caldissimo sole di Biškek.

Guardandomi nel riflesso delle porte a vetri mi accorgo che ho sul viso una barba degna dei migliori esploratori vittoriani ma anche che dovrei sistemarla per evitare rogne alla frontiera. Purtroppo, per portare a termine il mio piano, ho bisogno di un paio di forbici, uno dei pochi oggetti che mancano alla dotazione della nostra Panda rossa. Scendo quindi in reception a chiedere dove posso comprarne un paio e, ottenute le indicazioni, mi dirigo verso il negozio. Esco dall’albergo e mi incammino verso destra. Supero il monumento dedicato ad Aaly Tokombaev, guardo una comitiva nuziale mentre fa le foto davanti alla chiesa dall’altra parte della strada e, arrivato all’incrocio con il prospekt principale, mi giro e torno indietro: fa troppo caldo e ho deciso che la barba va bene così com’è.

Torno a leggere sulla balconata all’ultimo piano dell’albergo e, verso mezzogiorno, faccio chiamare Alberto per raggiungermi per mangiare. Pranziamo con club sandwich, manty e un gioioso assortimento di dessert poi, dopo aver caricato la macchina, partiamo in direzione del confine col Kazakhistan.

Appena fuori Biškek una pattuglia della polizia mi ferma e mi contesta un eccesso di velocità: stavo andando a 51 chilometri all’ora in una zona il cui limite è solo di 40. Pago una mazzetta di 10 dollari statunitensi, chiedo indicazioni per il confine e poi ci rimettiamo in marcia. La strada è a quattro corsie asfaltata decentemente, ai margini scorre, da una parte, un ruscello mentre dall’altra è affiancata da una lunga fila di alberi. Oltre, a perdita d’occhio, vi sono campi coltivati su cui vagano capi di bestiame e agricoltori.

A circa un chilometro dal confine inizia la coda. Noi facciamo gli italiani e la saltiamo allegramente e, a una decina di macchina dalla sbarra che segnala l’inizio della zona militare, cerchiamo di infilarci di nuovo in fila.

Per nostra fortuna, una vecchia berlina Lada al nostro fianco si spegne e non sembra volersi rimettere in modo; noi ne approfittiamo e rientriamo in coda sfruttando lo spazio che si è creato. Non sembra che riusciremo a entrare nella zona dei controlli in tempi brevi, così scendiamo dalla macchina per non morire di caldo. La Lada dietro di noi continua a non avere l’intenzione di accendersi; io mi avvicino al cofano al faccio segno all’autista di aprirlo poi con espressione concentratissima mi metto a fissare il motore il più intensamente che posso. Controllo i cavi, i livelli e verifico le candele, poi mi sporgo lateralmente e faccio segno al guidatore di provare a mettere in modo. Incredibilmente la macchina si accende al primo colpo: ne sono stupito ma cerco di non farlo vedere e mi comporto come fosse una cosa normale. Faccio un cenno di intesa col capo, come per dire: “non dovrebbe più dare problemi”, richiudo il cofano, tiro fuori dalla tasca un sacchetto di semi di girasole e mi metto a sgranocchiare chiacchierando con altre persone in coda.

Scatto un paio di foto per finire il rullino (non vorrei che mi aprissero la macchina ai controlli), vado verso il fiume dove c’è un bazar improvvisato e compro qualcosa da bere poi, finalmente, risalgo in macchina e entriamo nella zona militare.

Superiamo i soliti controlli, compiliamo le ennesime dichiarazioni, giochiamo con Borat, il cane della frontiera kazaka (giuro), smontiamo la macchina e apriamo tutti i bagagli e, dopo circa un’ora e mezza, rientriamo nel glorioso Kazakhistan.

La strada fino ad Almaty non è per niente male e veniamo intrattenuti dagli stop delle altre macchine.

All’entrata della città c’è un traffico incredibile e perdiamo un paio di ore. Quando siamo in centro cerco un taxi per farci scortare fino all’albergo ma non ce ne sono. Alberto allora prende in mano la situazione e, armato di cartina, riesce a farci raggiungere l’Hotel Voyage senza sbagliare nemmeno una volta. Parcheggio davanti all’ingresso ed entro a prendere le stanze. Ovviamente sono conciato malissimo: vestiti strappati e impolverati, cappello da camionista sbiadito, strato di polvere su tutte le parti del corpo visibili e puzza che annuncia il mio arrivo. Il portinaio si rifiuta di aprirmi la porta e la receptionist, nella lingua locale, mi dice di andarmene giacché, in quel luogo di classe, non sono ben accetti gli accattoni. Io sorrido e sfodero la prenotazione. Lei continua a guardarmi con diffidenza e, controvoglia, mi da le chiavi delle camere. Torno fuori a scaricare la macchina e la parcheggio dove mi viene indicato: nell’angolo più buio e lontano del cortile, ben lontano dai suv e dalle macchine di lusso.

Saliamo nelle camere a prepararci e, alle 23:30, andiamo a cena al ristorante Турандот (Turandot) dove ci saziamo con alcuni dei migliori piatti cinesi della nostra vita. Infine, ben oltre l’una di notte, andiamo a dormire.